Der letzte Eisenhammer im Spessart

( Lebendige Vergangenheit zwischen Esse und Wasserrad )

Wenn man vom Dorf Hasloch aus in den Spessart wandert, dann kann man von Zeit zur Zeit das Klopfen des

Eisenhammers hören. Es ist der letzte Eisenhammer im Spessart, der auch heute noch mit seiner Einrichtung aus der

Gründungszeit im Jahre 1779 als

»Wasserkraftwerk«, betrieben werden kann. (Museumsbetrieb auf Wunsch !!!)

Dieses Hammerwerk ist der Ursprung des Eisenwerkes Kurtz in Hasloch am Main. Seine Entstehung verdankt es der

waldreichen Gegend und der Wasserkraft aus dem Haselbach, der im Spessart unterhalb von Rohrbrunn entspringt.

Dieses Gebiet gehörte früher den Kurfürsten von Mainz, die in den entlegenen Waldgebieten von Spessart

und Odenwald Industrie ansiedeln wollten. Es entstanden zunächst die Glashütten, die aber durch den

großen Bedarf an Holzkohle den Waldbestand zu stark verbrauchten, so daß diese bald wieder eingingen.

Die Landsherren siedelten die Hammerwerks-lndustrie an und es entstanden zahlreiche Eisenhämmer an jedem geeigneten

Wasserlauf. (Weitere Eisenhämmer gab es damals noch in Wintersbach, Lichtenau, Waldaschaff und Laufach).

Wenn man vom Dorf Hasloch aus in den Spessart wandert, dann kann man von Zeit zur Zeit das Klopfen des

Eisenhammers hören. Es ist der letzte Eisenhammer im Spessart, der auch heute noch mit seiner Einrichtung aus der

Gründungszeit im Jahre 1779 als

»Wasserkraftwerk«, betrieben werden kann. (Museumsbetrieb auf Wunsch !!!)

Dieses Hammerwerk ist der Ursprung des Eisenwerkes Kurtz in Hasloch am Main. Seine Entstehung verdankt es der

waldreichen Gegend und der Wasserkraft aus dem Haselbach, der im Spessart unterhalb von Rohrbrunn entspringt.

Dieses Gebiet gehörte früher den Kurfürsten von Mainz, die in den entlegenen Waldgebieten von Spessart

und Odenwald Industrie ansiedeln wollten. Es entstanden zunächst die Glashütten, die aber durch den

großen Bedarf an Holzkohle den Waldbestand zu stark verbrauchten, so daß diese bald wieder eingingen.

Die Landsherren siedelten die Hammerwerks-lndustrie an und es entstanden zahlreiche Eisenhämmer an jedem geeigneten

Wasserlauf. (Weitere Eisenhämmer gab es damals noch in Wintersbach, Lichtenau, Waldaschaff und Laufach).

Der Gründungstag des Haslocher Hammers ist der 24. März 1779. An diesem Tag stellten die damals gemeinsam regierenden 3 Grafen von Löwenstein-Wertheim den Brüdern Tobias und Johann-Heinrich Wenzel aus Neulautern einen Erbbestandsbrief zur Errichtung eines Eisenhammers aus.

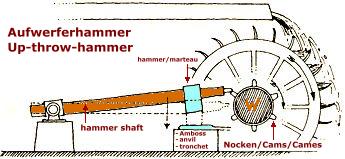

Das Hammergebäude wurde etwa 3 km nördlich des Dorfes Hasloch am Haselbach errichtet. Einige hundert Meter talaufwärts wurde ein künstlicher Wassergraben angelegt, in dem das Wasser gespeichert und den Hammertriebwerken zugeleitet wird. Am Ende dieses sogenannten Wasserbaus liegen die »oberschlächtigen Wasserräder«, die Eisenhämmer antrieben. Früher wurden hier 4 Eisenhämmer betrieben, wovon heute noch zwei erhalten sind: ein "Aufwerferhammer" und ein sogenannter "Schwanzhammer".

Wenn der Schmied mittels einer Eisenstange die "Falle" zieht, öffnet sich im Wasserbau ein Schieber, durch den das Wasser in die Schaufeln des Wasserrads stürzt; dann dreht sich das Wasserrad, das auf dem sogenannten Wellbaum (einem Eichenstamm von ca. 9 m Länge und 80-90 cm Durchmesser) aufgekeilt ist. Am anderen Ende des Wellbaums, im Innern des Hammergebäudes, befindet sich ein starker gußeiserner Ring mit fünf angegossenen Nocken, auf denen Holzklötze (die sogenannten "Frösche") befestigt sind. Wenn sich nun das Wasserrad dreht, heben die Nocken beim "Aufwerferhammer" den parallel zum Wellbaum in einem Gerüst befestigten Hammerstiel in die Höhe, der durch sein eigenes Gewicht (170 kg Bärgewicht - der Hammerkopf wird Bär genannt-) wieder herunterfällt und dadurch das auf dem Amboß liegende glühende Eisen verformt. Bei jeder Nocke wiederholt sich dieser Vorgang, wobei der Schmied die Geschwindigkeit der aufeinanderfolgenden Hammerschläge durch Dosierung der Wassermenge regulieren kann. Über dem Hammerstiel befindet sich der sogenannte Preller, der ein zu weites Aufwerfen des Hammers verhindert und gleichzeitig durch seine Federkraft den Schlag verstärkt. Wenn der Schmied den Wasserschieber schließt, dreht sich das Wasserrad nicht mehr und der Hammer bleibt stehen.

Unter diesem "Aufwerferhammer" wurden früher die sogenannten "Luppen"

ausgeschmiedet. Dies waren Eisenklumpen von etwa 150 Pfund, die aus Alteisen im Puddelofen mit Holzkohle

erschmolzen worden waren. Aus dem ausgeschmiedeten Luppeneisen wurden landwirtschaftliche Bedarfsartikel

hergestellt: Wagenreifen, Wagenachsen, Radschuhe, Pflugschare, Hebeisen und andere Schmiedestücke.

Unter diesem "Aufwerferhammer" wurden früher die sogenannten "Luppen"

ausgeschmiedet. Dies waren Eisenklumpen von etwa 150 Pfund, die aus Alteisen im Puddelofen mit Holzkohle

erschmolzen worden waren. Aus dem ausgeschmiedeten Luppeneisen wurden landwirtschaftliche Bedarfsartikel

hergestellt: Wagenreifen, Wagenachsen, Radschuhe, Pflugschare, Hebeisen und andere Schmiedestücke.

Der "Aufwerferhammer" ist schon seit 200 Jahren in Betrieb

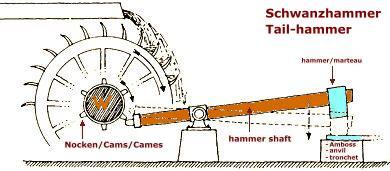

Der kleinere Hammer wird "Schwanzhammer" genannt und zwar deshalb, weil hier

die Nocken auf den Schwanz des Hammerstiels drücken und dadurch das Heben des Hammers bewirken. Auch bei

diesem kleineren Hammer ist auf dem Wellbaum ein gußeiserner Kammring befestigt mit 15 eingekeilten Nocken, die

eine viel schnellere Schlagfolge des Hammers bewirken. Der Hammerkopf ist leichter als beim großen

"Aufwerferhammer" (Bärgewicht 135 kg). Unter diesem Hammer wurden speziell Pflugschare ausgeschmiedet und

zwar jährlich 40.000 bis 50.000 Stück. Hier sitzt der Schmied auf einem hängenden, beweglichen

Schemel, wodurch ihm seine Arbeit wesentlich erleichtert wird.

Der kleinere Hammer wird "Schwanzhammer" genannt und zwar deshalb, weil hier

die Nocken auf den Schwanz des Hammerstiels drücken und dadurch das Heben des Hammers bewirken. Auch bei

diesem kleineren Hammer ist auf dem Wellbaum ein gußeiserner Kammring befestigt mit 15 eingekeilten Nocken, die

eine viel schnellere Schlagfolge des Hammers bewirken. Der Hammerkopf ist leichter als beim großen

"Aufwerferhammer" (Bärgewicht 135 kg). Unter diesem Hammer wurden speziell Pflugschare ausgeschmiedet und

zwar jährlich 40.000 bis 50.000 Stück. Hier sitzt der Schmied auf einem hängenden, beweglichen

Schemel, wodurch ihm seine Arbeit wesentlich erleichtert wird.

Die Eisenstücke werden in den gegenüberliegenden Schmiedöfen bis zur Weißglut erhitzt. Die erforderliche große Hitze wird durch ein Gebläse erreicht; welches ebenfalls durch Wasserkraft betrieben wird und dessen Einrichtung auch schon weit über 100 Jahre alt ist.

Zwei weitere Hämmer sind früher noch an einem gemeinsamen Wellbaum gelaufen; hier wurden Hacken und Hauen geschmiedet, die in der benachbarten Barthels-Mühle geschliffen wurden.

In der ersten Zeit wurde das vorerwähnte selbst geschmolzene "Puddeleisen" verarbeitet. Als dann die Hochöfen aufkamen, wurde Stab- und Knüppeleisen bezogen.

Über dem Hammerwerk waren die Wohnungen für die Hammerschmiede. In der Blütezeit des Hammergewerbes waren hier 16 Hammerschmiede in Schichtarbeit beschäftigt. Unter ihrem Lederschurz trugen sie früher nur ein leichtes Hemd, an den Füßen Holzschuhe und auf dem Kopf einen großen Schlapphut.

Die Eisenhämmer im Odenwald und Spessart verstummten einer nach dem anderen im 19. Jahrhundert. Sie wurden durch die Hochöfen des Ruhrgebiets verdrängt und mußten moderneren Fertigungsmethoden der fortschreitenden Technik weichen.

Der Haslocher Eisenhammer wird aus Traditionsgründen vom Kurtz Ersa Konzern weiterbetrieben und ist ein Teil des auf dem Gelände liegenden Hammermuseums. Das Hammermuseum und der historische Eisenhammer vermitteln "Gelebte Technik seit 1779". Die Ausstellung zeigt 240 Jahre Firmen- und Industriegeschichte: von den Anfängen des Eisenhammers mit seinen Schmiedeprodukten bis zum international agierenden Kurtz Ersa- Konzern heute. An vielen Mitmachstationen können Sie selbst aktiv werden. Erleben Sie, wie Wasserkraft reguliert werden kann oder wie man eine Radioschaltung lötet! Viele spannende Exponate und Schaubilder bieten Unterhaltung für die ganze Familie.

Wollen Sie miterleben wie früher geschmiedet wurde?

Dann lohnt sich ein Besuch !

Kontakt:

Kurtz Ersa HAMMERMUSEUM

Eisenhammer

97907 Hasloch

Öffnungszeiten:

März - Oktober

Mittwoch - Sonntag & Feiertage: 10:00 - 16:00

November

Freitag - Sonntag: 10:00 - 16:00

Dezember - Februar: geschlossen

Tel: 09342 805459

E-mail: info(at)hammer-museum.de

Web: www.hammer-museum.de

Facebook: https://www.facebook.com/kurtzersa.hammermuseum/

Siehe Youtoube-Video: Der Eisenhammer von Hasloch - ein lebendiges Industriedenkmal

Herzlich willkommen im schönen Haslochtal