( Neander97 / Historische Schilderung )

Die mechanischen Prinzipien, die der Funktion und Arbeitsweise einer Wasser angetriebenen Mühle unterliegen, sind aus Sicht des 20. Jahrhunderts, ziemlich einfach. Ob unterschlächtig oder oberschlächtig, das Wasser treibt das Rad an, welches die Kraft des Wassers auf die Antriebswelle überträgt, die die Mühlsteine dreht. Selbstverständlich wurden Wasserräder gebaut um mehr als nur Korn zu mahlen. Ab dem 10. Jahrhundert lieferten Wasserräder die Kraft für Blasebalg und Eisenhämmer und bald danach trieben sie Holzsägen und Drehbänke an.

Diese Seite ist eine Übersetzung aus dem Englischen mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors

neander97 (at) geocities.com https://www.oocities.org/athens/forum/3807/features/watermills.html

Aller Wahrscheinlichkeit nach bestanden die frühesten Hilfsmittel, die durch die Menschheit für das Zerquetschen oder das Zerreiben von Samen- oder Getreide-Körnern, Nüssen und anderer Nahrungsmittel eingesetzt wurden, aus einem mehr oder weniger flachen Stein, auf welchem das Material zerquetscht wurde, indem man es mit einem Stein oder Baumzweig zerschlug. In der Tat sind "wilde" Schimpansen beobachtet worden, die gerade solche flachen Steinen und Zweige einsetzten, um hartschalige Nüsse zu öffnen. Die erste substantivische Verbesserung der Stein- und Zweig-Zerkleinerungsmethode war der Mörser und der Stößel. Schon archäologische Aufzeichnungen zeigen, dass schon vor mehr als 30.000 Jahre v.Chr. künstlerische Höhlenmenschen den Mörser und Stößel einsetzten, um die Pigmente zu reiben und zu mischen, die sie für ihre großartigen "Höhlengemälde" brauchten.

Weitaus leistungsfähiger als der flache Stein oder auch der Mörser und Stößel war die Handmühle

mit Drehmahlstein welche weit vor die landwirtschaftliche Revolution zu datieren ist. Die zwei Mahlsteine

(siehe Abb. 1 und Abb. 2 ) bezeichnet man in der neuen Welt auch als »mano« und »matate«.

Diese Handmühle besteht aus einem flachen Stein (»mano«), häufig ausgehöhlt oder konkav, auf

dem das Korn, die Samen oder andere Materialien plaziert werden und einem reibenden Stein (»matate«), der

über das Korn gerollt wird und so das Korn zu Mehl wird. Obgleich diese Art von Handmühle noch heute in vielen

Teilen der Welt im Gebrauch ist, fing die Menschheit vor ungefähr 2.000 Jahren an die Naturkraft des Wassers zu

nutzen um die Steine zu drehen die das Korn mahlen.

Weitaus leistungsfähiger als der flache Stein oder auch der Mörser und Stößel war die Handmühle

mit Drehmahlstein welche weit vor die landwirtschaftliche Revolution zu datieren ist. Die zwei Mahlsteine

(siehe Abb. 1 und Abb. 2 ) bezeichnet man in der neuen Welt auch als »mano« und »matate«.

Diese Handmühle besteht aus einem flachen Stein (»mano«), häufig ausgehöhlt oder konkav, auf

dem das Korn, die Samen oder andere Materialien plaziert werden und einem reibenden Stein (»matate«), der

über das Korn gerollt wird und so das Korn zu Mehl wird. Obgleich diese Art von Handmühle noch heute in vielen

Teilen der Welt im Gebrauch ist, fing die Menschheit vor ungefähr 2.000 Jahren an die Naturkraft des Wassers zu

nutzen um die Steine zu drehen die das Korn mahlen.

Mit dem Jahr 200 v.Chr. erscheinen Wasser getriebene Mahlmühlen in erheblicher Anzahl in Ägypten und mit dem

1. Jahrhundert n.Chr. wurden Wasserräder und Wasser getriebene Mühlen in den Mediterranen Küstenregionen

allgemein genutzt. Man nimmt an, dass sich das Wasserrad von West-Anatolien in den Mittelmeerraum ausbreitete,

indem, wie man annimmt, die Technologie von den Persern übernommen wurde, die in der Reihe davor wiederum vom

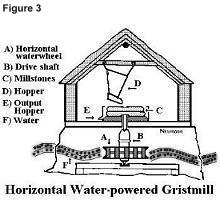

Wasserrad der Chinesen gelernt haben. Die frühesten bekannten Beispiele von Wasserräder waren die horizontaler Bauart.

Das heißt, das Paddelrad lag waagrecht im Wasser und bewegte direkt die Spindel oder die Antriebsachse (siehe Abb.3).

Mit dem Jahr 200 v.Chr. erscheinen Wasser getriebene Mahlmühlen in erheblicher Anzahl in Ägypten und mit dem

1. Jahrhundert n.Chr. wurden Wasserräder und Wasser getriebene Mühlen in den Mediterranen Küstenregionen

allgemein genutzt. Man nimmt an, dass sich das Wasserrad von West-Anatolien in den Mittelmeerraum ausbreitete,

indem, wie man annimmt, die Technologie von den Persern übernommen wurde, die in der Reihe davor wiederum vom

Wasserrad der Chinesen gelernt haben. Die frühesten bekannten Beispiele von Wasserräder waren die horizontaler Bauart.

Das heißt, das Paddelrad lag waagrecht im Wasser und bewegte direkt die Spindel oder die Antriebsachse (siehe Abb.3).

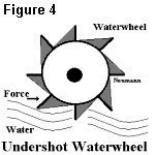

Schon im ersten Jahrhundert n.Chr. wurde das horizontale Wasserrad, das äusserst ineffizient ist wenn man die

Fließkraft des Wassers auf den Mahlmechanismus überträgt, durch Wasserräder vertikaler Bauweise

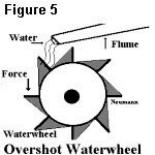

ersetzt. Im allgemeinen gibt es zwei Arten von vertikalen Wasserrädern, das von unten angetriebene

(unterschlächtig siehe Abb. 4) und das von oben angetriebene (oberschlächtig siehe Abb. 5), das die Energie am

besten nutzt und damit das leistungsfähigere von den zweien ist. Beide Möglichkeiten des vertikalen Wasserrads

benötigen Zahnräder um die Antriebskraft des Wassers auf den Mahlmechanismus zu übertragen.

Schon im ersten Jahrhundert n.Chr. wurde das horizontale Wasserrad, das äusserst ineffizient ist wenn man die

Fließkraft des Wassers auf den Mahlmechanismus überträgt, durch Wasserräder vertikaler Bauweise

ersetzt. Im allgemeinen gibt es zwei Arten von vertikalen Wasserrädern, das von unten angetriebene

(unterschlächtig siehe Abb. 4) und das von oben angetriebene (oberschlächtig siehe Abb. 5), das die Energie am

besten nutzt und damit das leistungsfähigere von den zweien ist. Beide Möglichkeiten des vertikalen Wasserrads

benötigen Zahnräder um die Antriebskraft des Wassers auf den Mahlmechanismus zu übertragen.

Beim unten angetriebenen Wasserrad gibt es einige Nachteile. Einer davon liegt in der Art und Weise wie die Kraft und Energie des Wassers genutzt wird. Das von unten angetriebene Wasserrad hängt im Bach oder Fluss und ist damit von der Kraft des Wassers abhängig damit das Rad bewegt wird. Zusätzlich zur antreibenden Kraft des Wasser benötigt das von unten angetriebene Rad auch eine größere und konstantere Menge an Wasser und wird folglich sogar wirkungsloser oder sogar unbrauchbar je niedriger der Wasserstand ist.

Wegen der Notwendigkeit einer konstanten und stetigen Wasserversorgung, wird häufig das von unten angetriebene

Wasserrad in Verbindung mit einem Mühlenteich gefunden. Das von oben angetriebene Wasserrad andererseits

nutzt die antreibende Kraft des Wasserströmung viel besser und ist dadurch weniger abhängig von der

Fließgeschwindigkeit des Wassers. Auch kann mit dem von oben betriebenen Wasserrad in einiger Entfernung von

der tatsächlichen Wasserquelle (Bach, Fluss) gearbeitet werden. Das Wasser für den Antrieb eines von oben

betriebenen Wasserrads wird mittels eines Gerinnes oder eines Rohres herbeigeleitet. Vom Gerinne fällt das

Wasser auf die Paddel des Rades und durch die Kraft und das Gewicht des Wassers wird das Rad bewegt.

Wegen der Notwendigkeit einer konstanten und stetigen Wasserversorgung, wird häufig das von unten angetriebene

Wasserrad in Verbindung mit einem Mühlenteich gefunden. Das von oben angetriebene Wasserrad andererseits

nutzt die antreibende Kraft des Wasserströmung viel besser und ist dadurch weniger abhängig von der

Fließgeschwindigkeit des Wassers. Auch kann mit dem von oben betriebenen Wasserrad in einiger Entfernung von

der tatsächlichen Wasserquelle (Bach, Fluss) gearbeitet werden. Das Wasser für den Antrieb eines von oben

betriebenen Wasserrads wird mittels eines Gerinnes oder eines Rohres herbeigeleitet. Vom Gerinne fällt das

Wasser auf die Paddel des Rades und durch die Kraft und das Gewicht des Wassers wird das Rad bewegt.

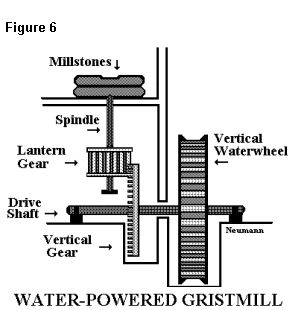

Die mechanischen Grundregeln, die der Funktion einer Wasser angetriebenen Mühle zugrundeliegen sind aus Sicht des 20. Jahrhunderts ziemlich einfach. Ob von unten oder von oben angetrieben, das Wasser treibt das Rad an, welches die Wasserkraft auf die Getriebewelle überträgt, die die Mühlsteine dreht (siehe Abb. 6). Selbstverständlich wurden Wasserräder für mehr Anwendungen eingesetzt als nur Mahlgut (wie z.B Samen- oder Getreidekörner) zu mahlen. Bereits im 10. Jahrhundert n.Chr. lieferten die Wasserräder Energie für Blasebalg und Fallhämmer und bald danach trieben sie auch Holzsägen und Drehbänke an. Im späten Mittelalter hatten Getreidemühlenkomplexe häufig schon einen fast industriellen Charakter.

Als weitere Varianten von vertikalen Wasserrädern gab es zum Beispiel auch mittelschlächtige Mühlenräder

bei denen das Wasser in halber Höhe des Mühlrades (auf Höhe der Welle) in die Schaufeln fällt.

Und selten auch kombiniert angetriebene Wasserräder z.B Wasserrad im Bachlauf und Wasserzufuhr von oben aber nicht

vor den Scheitelpunkt des Rades sonder hinter dem Scheitelpunkt auf das Wasserrad geleitet (Wassergewicht dreht in

dieselbe Richtung wie die Wasserströmung).

Als weitere Varianten von vertikalen Wasserrädern gab es zum Beispiel auch mittelschlächtige Mühlenräder

bei denen das Wasser in halber Höhe des Mühlrades (auf Höhe der Welle) in die Schaufeln fällt.

Und selten auch kombiniert angetriebene Wasserräder z.B Wasserrad im Bachlauf und Wasserzufuhr von oben aber nicht

vor den Scheitelpunkt des Rades sonder hinter dem Scheitelpunkt auf das Wasserrad geleitet (Wassergewicht dreht in

dieselbe Richtung wie die Wasserströmung).

Quellen:

- Frances und Joseph Gies, Kathedralen, Schmiede und Wasserräder:

- Technologie und Erfindungen im Mittelalter (1994); James Burke, Connections (1978).

- Delager L. Sprague, Alte Engineers (1974).

- Henry Hodges, Technologie der Alten Welt (1992).

- Sir Joseph Flawith Lockwood, Mehlmahlen (1945).

- John E. Pfeiffer, Das Hervortreten von Man (1969).